銘賢書院

導言

「是我,不要怕。」新學年伊始,校長以馬太福音十四章彼得「行在水面上」的經文勉勵全校:踏出舒適圈,以信心回應未知;在風浪裡仰望上主、彼此扶持。過去一年,我們把這份提醒放進每天的教與學之中。AI與科技教育上的每一次突破,皆在信心與同行中誕生——學生敢試、老師敢創、同工同心,上帝施恩托住。

今年的起點,不只是一場開學禮,更是一個方向——「行在水面上」成為我們的年度記號。校長以經文提醒與帶領,讓我們在每一次抉擇與創新上,都以信心踏前一步。正是這份提醒,牽引著我們由課室到平台、由校園到世界舞台,一步步把可能變成經驗,把經驗化為祝福。

正文

這一年,我們由課室出發。老師在共同備課中把生成式AI與數據工具融入提問設計、回饋與評估;一堂又一堂的嘗試化成實證,反饋予平台與夥伴改進,令創新成為日常,而非口號。

在這過程裡,學校獲頒 GoodClass.ai Leadership School 嘉許。原因實在:我們先行先試,整年度密集舉辦多場AI教師培訓,聚焦課堂實用場景;老師把AI平台用於不同學科後,定期撰寫回饋與反思,連同課堂數據交予開發團隊,促成功能優化與介面改良。

資深同工多年來積極主持培訓與分享,也在教與學博覽等平台持續把校本經驗化為案例——如何以AI輔助行政、提升回饋效率、用學習數據洞察學生的強弱項,從而推動個性化學習與適性支援。這份嘉許不只肯定應用,亦肯定「以課室經驗推動產品進步、以專業對話帶動生態」的同行之路。

外部協作為我們的課程增添筋骨。學校經甄選,成為由香港賽馬會與香港中文大學合辦的「AI for the Future」領袖學校;同時亦獲選參與「AI for Students」及「AI for Science」。

這些計劃為學校帶來充足資源與專業支援,更重要的是把老師置於「共同研發者」的位置:我們不只使用課程,而是與大學團隊一同起草模組、測試教案、設計評估,並把成功經驗整理成可共享的教材與實踐指引,日後將供協作學校採用。

為此,老師隔週赴中大與賽馬會參與專題會議,提交專業意見與真實課堂數據;投入的時間為校內帶來資源,也為整個學界積累可複製的做法。

期間多位老師亦與大學合作開展創新AI項目,從學習分析到跨學科探究,把研究與教學相連,讓學生在最新的方法中學會負責任地使用技術,令課程因此具備清晰階梯:

由AI素養與Python入門,銜接資料科學、機器學習與生成式應用,延伸至科學探究與跨學科議題。每個專題皆貼近真實情境——如何界定問題、守住私隱與公平、把模型轉化為可落地方案。這些反覆訓練就像跳水運動員把動作化為肌肉記憶:當風浪臨到,更能專注下一跳。

從開學第一天的提醒開始,學生把「你來吧」化成行動——不只在課堂,也在賽場與世界舞台上。

- 國際人工智能奧林匹克(IOAI)是全球性賽事,各地設有區域選拔。我們在香港區賽事的歷程,寫滿了專注與堅持:兩位同學從逾300名初賽選手中突圍,晉身最後20強決賽;在決賽中再度發揮,成功擊敗對手,雙雙入選由7人組成的香港代表隊,從校園走向城市,再走向國際。

- 於北京舉行的第二屆 IOAI 決賽規模空前,聚集了來自60多個國家、80多支隊伍、近300名選手同場角逐個人賽與團體賽。香港隊整體表現亮眼,奪得1金、1銀、2銅及3個榮譽提名;本校學生於個人賽榮獲銀獎與榮譽提名,為港增光。獎牌背後,是一次次的調整、重構、一次次在失手後仍願意再試一次的勇氣。

- 在世界機械人大賽(香港站)AI組,我們的隊伍同樣站上頒獎台,取得季軍。成績可喜,更可貴的是把焦點放回每一步的準備:定義問題、設計演算法、團隊協作與臨場調整——這些歷程正在塑造他們不「下沉」的信心。

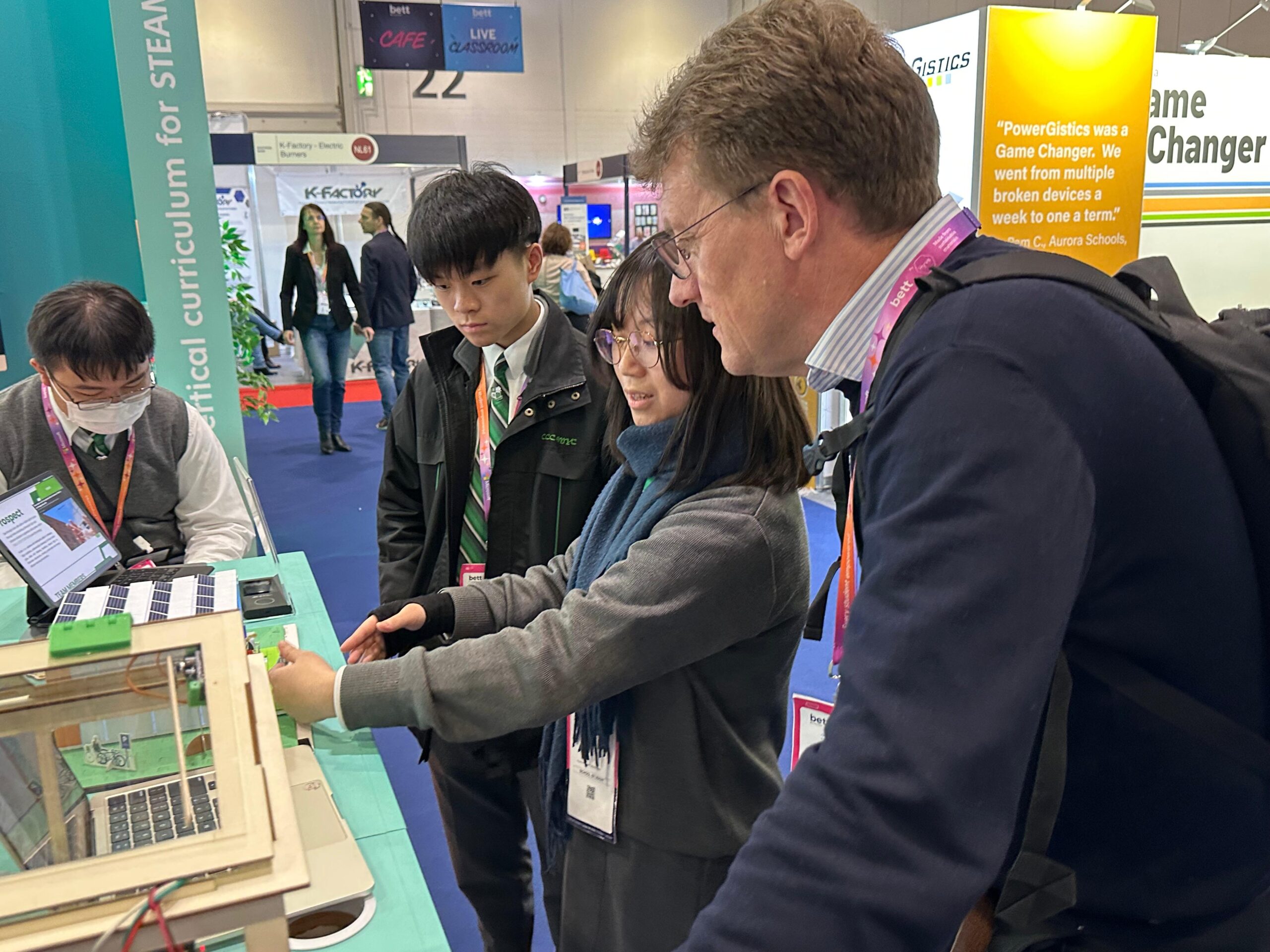

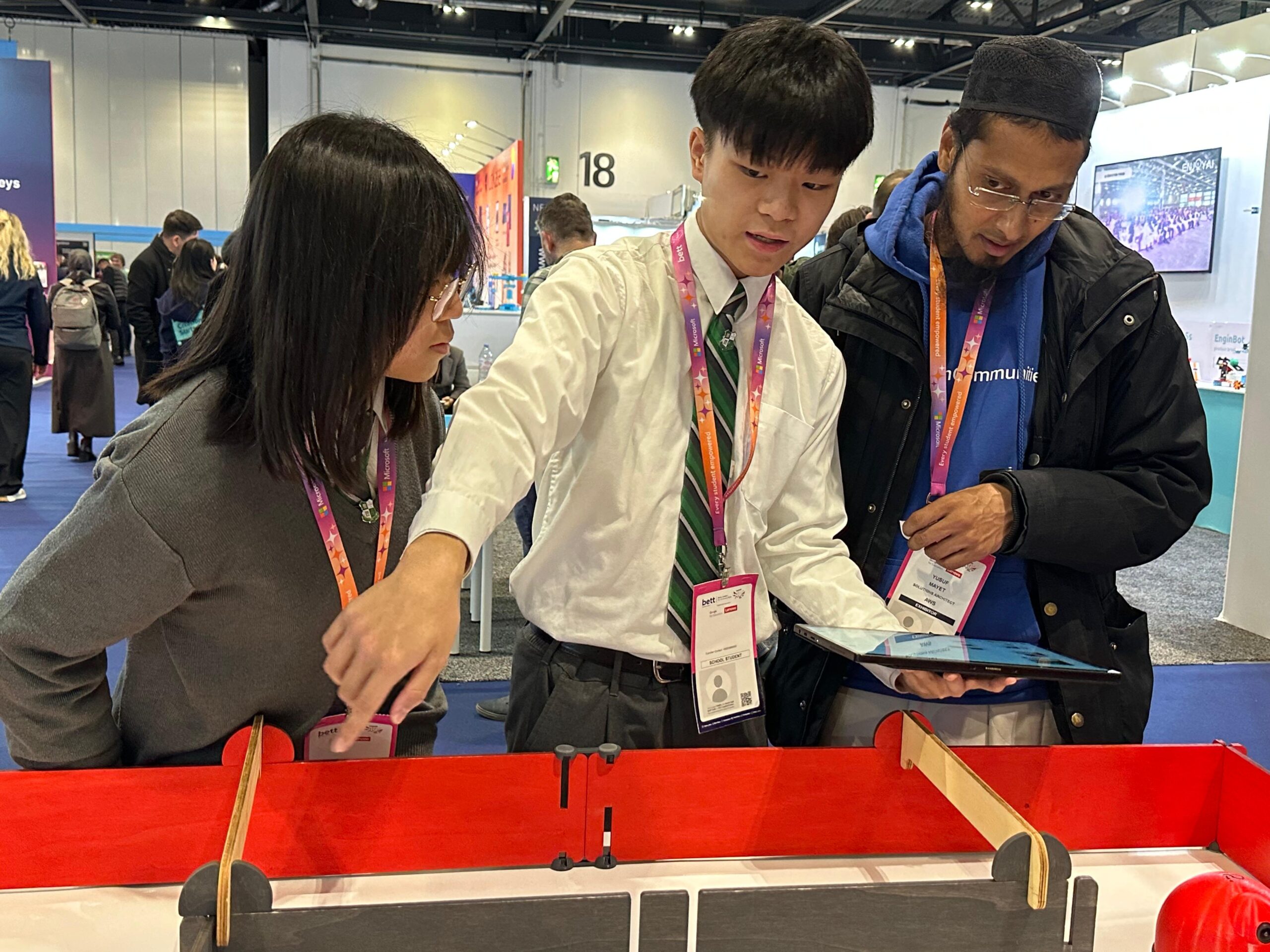

我們也踏出地域的水面。學生代表遠赴英國 Bett 2025,在全球舞台以英語介紹校本AI專案,提出節能減排與綠色校園的解決方案。對首次參加國際教育科技盛會的同學而言,敢於用英語清楚表達、現場回應提問,本身就是跨越舒適圈的里程;他們學會把所知轉化為公共對話,讓世界聽見銘賢的聲音。

區域連結方面,學校加入粵港澳大灣區人工智能教育聯盟,與不同城市的學校與夥伴建立恆常協作。透過共同教材與模擬平台,師生跨校互評、互學;合作不再是一場活動,而是一種能力——在差異中協作,在多元中成長。

科技也回到人本。我們延續長幼共融的「數字人」計劃:與香港教育大學及社會服務機構合作,學生陪伴長者整理生命故事,運用生成式技術製作數碼分身與主題短片,同時推廣AI與媒體識讀,辨識深偽技術、守護私隱。當故事被好好保存,關係以溫柔連結,學生更明白科技可以成為記錄、理解與守護的器皿。

校政與專業發展方面,我們把AI應用於數據整合、學習回饋與文件流程,盡量把時間還給課室與學生關顧。這條路上,老師團隊以行動詮釋「專業就是持續的愛」:多年來定期舉辦AI教師培訓與校內外工作坊,於教與學博覽等平台持續擔任講者,公開分享實證經驗——如何用數據與AI了解學生多元智能、識別強弱項、訂立個別化目標;如何把弱項變成進步的路線、把強項轉為自信的基石;如何把行政流程數碼化,釋放更多時間回到師生關係與高質回饋之上。老師亦與大學夥伴共同開展多項創新AI專案,讓研究走進課室、讓課室反饋研究,推動校本與學界雙向成長。基於以上長期而穩定的付出,本年度本校同工獲頒「傑出IT教師」獎項,學校以感恩領受——把榮耀歸上帝,也歸於每一位願意把週末與夜晚獻給備課、研究與分享的老師;他們的堅持,最終都會成為學生的底氣。

結語

年初,校長以「行在水面上」定下方向;年末回望,我們真切經歷那隻托住人的手。許多時候我們也「小信」,但因著起初的提醒,我們學會在風浪中仍願意下船、向前。我們承認自己的「小信」,也緊記那隻托住人的手。新一年,願銘賢人繼續「行在水面上」:在學業與全人發展上並進,在創新與倫理之間守望,在本地與世界舞台上勇於見證;以勤奮與堅毅累積成功經驗,以愛與服務活出校訓——學以明道,榮神益人。願我們同心同行,把每一堂課、每一個專題、每一趟遠行,都化為信心的行動,成就不張揚卻真實的非凡。